消化器検査・呼吸器検査・眼検査

消化器検査の結果の見方

上部消化管X線検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 上部消化管/ X線検査 | 所見なし | 所見なし | バリウムにより消化器を二重造影し、テレビモニターで観察すると同時にX線撮影をして臓器の形の変化や異常(がん、潰瘍など)を調べます。人間ドックの場合は、食道も調べます。 |

主な所見·診断

【X線検査】表は横にスクロールします

| 胃潰瘍 | 胃粘膜の欠損(陥凹)した良性の病変です。出血する場合がありますので内視鏡などの精密検査が必要です。 |

|---|---|

| 胃潰瘍瘢痕 | 胃潰瘍が治り、胃粘膜が修復された状態です。年1回の経過観察で良いです。 |

| 胃がん | 胃粘膜に発生した悪性腫瘍です。診断は組織の一部を採取して行う病理検査(生検)で確定します。 |

| 胃陥凹性病変 | 胃粘膜の欠損(陥凹)した病変で、良性または悪性の胃粘膜下腫瘍や胃癌が含まれます。内視鏡などの精密検査が必要です。 |

| 胃底腺ポリープ | 胃の上中部にできる1cm以下の小さな半球状の隆起(ポリープ)です。複数あることが多く、良性です。多くの場合、放置してかまいません。 |

| 胃粘膜下腫瘍 | 胃粘膜の下の層から発生したこぶ状または陥凹した腫瘍性病変です。良性と悪性のものがありますので、一部のものを除いて内視鏡などの精密検査が必要です。良性と確認できたものも形や大きさの変化の有無の経過観察を行います。 |

| 胃ポリープ | 胃粘膜の内腔に突出(隆起)した病変で、胃底腺ポリープ以外に過形成、腺腫などの種類があり、初めて指摘された場合は内視鏡などの精密検査が必要です。 |

| 胃隆起性病変 | 胃粘膜の内腔に突出(隆起)した病変で、胃がんや悪性の粘膜下腫瘍も含まれます。内視鏡などの精密検査が必要です。 |

| 透亮像 | 周囲に比べてわずかに造影剤がはじかれた所見です。丈の低い隆起を表しており、良性ポリープなどで多くみられます。胃がん(特に早期がん)などでもみられることがあります。気泡や残渣などでもよく似た所見を呈するので気を付けなければなりません。 |

| ニッシェ | 潰瘍によって生じた胃壁の欠損にバリウムがたまった所見です。ニッシェの輪郭や辺縁の性状から良性潰瘍か悪性腫瘍に伴う潰瘍かを判別します。 |

| 粘膜不整 | 正常胃粘膜はX線検査では均一で微細な模様を呈していますが、その構造が乱れた状態をいいます。慢性胃炎や比較的凹凸に乏しい胃がんなどが原因となります。 |

| ひだ集中 | 潰瘍が治癒する過程で粘膜が引きつれて、粘膜ひだが一点あるいは線(ときには局面)に向かって集まった所見です。集中するひだの様相をみることによって良性潰瘍によるものか悪性腫瘍によるものか推定できます。 |

| ひだ粗大 | 胃粘膜には胃の長軸に沿ってひだがみられますが、ひだが太くなった状態をいいます。慢性胃炎、胃がん、リンパ腫などが原因となります。 |

| ひだの乱れ | ひだは通常表面・辺縁が平滑で、直線状またはゆるやかにカーブを描くように走行していますが、通常の形状や走行ではない状態をいいます。慢性胃炎や腫瘍性病変が原因となります。 |

| 変形 | 正常の胃は、バリウムやガスで伸展させると、鉤型を呈しています。病変があるときにはいろいろな変形をきたします。 |

| 慢性胃炎 | 胃粘膜に炎症が慢性的に続くことを慢性胃炎といいます。慢性胃炎には胃の粘膜が薄くなる萎縮性胃炎や、粘膜が凹凸になる過形成性胃炎、粘膜が厚くなる肥厚性胃炎などがあります。 |

上部消化管内視鏡検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 上部消化管/ 内視鏡検査 | 所見なし | 所見なし | 先端に小型カメラを内蔵した細い管を口または鼻から挿入し、食道·胃·十二指腸をじかに観察する検査です。異常がみられた箇所の組織を取って悪性度の評価をする場合もあります。 |

主な所見·診断

【内視鏡検査】表は横にスクロールします

| カンジダ性食道炎 | 食道感染症の中で最も多いもので、真菌(カビ)の一種であるカンジダが食道粘膜に侵入した状態です。免疫力低下、過剰な糖摂取などが原因となります。気管支喘息治療で吸入薬を使用している場合に認められることがあります。経過観察が必要です。 |

|---|---|

| 逆流性食道炎 | 胃内容物(多くは胃酸)の逆流により、食道胃接合部や食道下部にびらんなどの粘膜障害が認められます。ピロリ菌に感染していない人では胃酸分泌が保持されますので、ピロリ菌未感染者での発生頻度が高くなっています。主な症状は胸やけや呑酸ですが、のどの違和感などが出現することもあります 治療としては、プロトンポンプ阻害薬などの酸分泌抑制薬が非常に有効です。 |

| 食道裂孔ヘルニア | 胃の一部が裂孔から胸部へと脱出してしまった状態です。原因は加齢や肥満などがあります。胃の内容物が逆流して逆流性食道炎を起こしやすくなります。ほとんどの場合、放置してもよい所見です。 |

| 食物残渣 | 食物残渣があり、観察が不十分な場合には日を改めて検査を行うなど術者の判断に従ってください。 |

| 胃アニサキス症 | アニサキスという寄生虫により、イカ、サバなどの摂取後に急激な心窩部痛で発症します。アニサキス虫体が粘膜に刺入して、浮腫、発赤、びらんを形成します。アニサキスを摘出する治療が必要です。 |

| 胃潰瘍 | 胃酸の影響を受けて胃の粘膜に欠損が生じた状態です。ピロリ菌の感染と非ステロイド性抗炎症薬が2大病因であるといわれています。また、ストレスも原因となります。重篤な合併症として、出血や穿孔などがあります。治療が必要です。ピロリ菌による胃潰瘍では、除菌治療により再発抑制が可能です。 |

| 胃潰瘍瘢痕 | 胃潰瘍が治癒し粘膜欠損が修復された状態で、胃潰瘍の瘢痕期に相当します。経過観察が必要な場合があります。 |

| 萎縮性胃炎 | 主にピロリ菌の感染によって引き起こされる胃炎を指します。大部分の方は無症状ですが、軽度の消化不良または胃もたれや膨満感などの症状を呈することがあります。高度の萎縮性胃炎は胃がん発生リスクが高く、定期的な内視鏡検査が必要です。また、ピロリ菌除菌治療により胃がん発生リスクが低下することが期待されています。 |

| 胃底腺ポリープ | 消化管の内腔を覆う粘膜の一部が隆起したもので、茎のない5mm程度の半球状のものがほとんどです。ピロリ菌のいない胃に発生することが多く、がん化することもないので経過観察は不要といわれています。 |

| 胃粘膜下腫瘍 | 胃の粘膜層よりも深い胃壁内に発生した病変を指し、病変が大きくなるにつれ、胃の内腔に突出した隆起を形成したり表面にくぼみや潰瘍を形成することがあります。経過観察または精密検査が必要です。 |

| 腸上皮化生 | 萎縮の進展に伴い胃粘膜が腸上皮類似の上皮に置き換わった状態です。胃がんの発生母地と考えられ、内視鏡による経過観察が必要です。 |

| 鳥肌胃炎 | 胃粘膜に大きさが均一な結節状顆粒状の隆起が密集して認められ、あたかも皮膚にみられる鳥肌のように観察されることから名称されています。前庭部で観察されることが多く、若年成人のピロリ菌感染者の特徴的な内視鏡所見であり、胃がん発生リスクが高いことが報告されています。ピロリ菌除菌治療により鳥肌胃炎は改善し、胃がん発生リスクも低下することが期待されています。。 |

| 平坦型びらん性胃炎 | 前庭部に多く認められます。数ミリ大の発赤を伴い、多発することが多いです。単発性で不整形の場合、がんとの鑑別が必要です。経過観察または精密検査が必要です。 |

| 幽門狭窄 | 胃がんや胃十二指腸潰瘍、膵臓や大腸などの大きな腫瘍による外部からの圧排、胃の運動機能の異常(精神的、過度の飲酒、薬、外傷)などにより、胃の出口(幽門)が狭くなった状態です。原因を調べる精密検査が必要です。 |

| 隆起型びらん性胃炎 | びらんとは潰瘍に及ばない深さの粘膜損傷を意味します。形態が似て異なる胃腺腫や早期胃がんとは鑑別のために生検をすることがあります。 |

| 異所性胃粘膜・胃上皮化生 | 十二指腸に胃の粘膜がみられる状態です。異所性胃粘膜は先天性病変です。胃上皮化生は、炎症や潰瘍などで生体防御的に発生したものです。いずれも病的な意義はなく、放置しても差し支えありません。 |

| 十二指腸炎・びらん | 十二指腸に炎症が起こった状態です。炎症が軽度の場合は放置しても差し支えありませんが、ひどい場合は経過観察や内服治療が必要です。 |

| 十二指腸潰瘍 | 十二指腸の粘膜に欠損が生じた状態です。原因は主にピロリ菌感染であり、そのほかに非ステロイド性抗炎症薬などがあります。重篤な合併症として、出血、穿孔、狭窄などがあります。治療が必要です。ピロリ菌除菌治療により、潰瘍の再発はほとんどしなくなります。 |

| 十二指腸潰瘍瘢痕 | 十二指腸潰瘍が治癒した状態です。放置しても差し支えありませんが、経過観察が必要になることもあります。 |

| 十二指腸憩室 | 十二指腸憩室 放置しても差し支えない変化ですが、胆石や膵炎を合併することがあります。また、まれに急性憩室炎を起こして治療が必要になることもあります |

その他の胃検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| ヘリコバクターピロリ抗体 | 3.0u/ml未満 | 3.0未満 | ピロリ菌に対する血清抗体を調べます。感染の有無は、抗体価が3未満は陰性、10以上は陽性です。3.0~9.9はグレーゾーンとなり、感染していない可能性が高いですが、尿素呼気試験をお勧めします。 |

| 尿素呼気試験 | 2.5‰以下 | ― | 診断薬を服用し、服用前後の呼気を集めてピロリ菌の有無を診断します。簡単に行える精度の高い診断法です。ピロリ菌に感染している場合、外来を受診し除菌治療(1週間内服)をされることをお勧めします。 |

| ペプシノゲン | ペプシノゲンⅠ値 70.1ng/mL以上 または ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が 3.1以上 | ― | 血清中のペプシノゲン値を測定して、胃粘膜の萎縮の程度を調べます。胃がんに発展する可能性がある萎縮性胃炎の診断に役立ちます。 |

ABC検査

表は横にスクロールします

| ABC分類 (ABCD分類) | ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査 | ||

|---|---|---|---|

| (-) | (+) | ||

| ペプシノゲン検査 | (-) | A | B |

| (+) | D(C) | C | |

| A群 | おおむね健康的な胃粘膜で、胃の病気になる危険性は低いと考えらえます。逆流性食道炎などピロリ菌に関連しない病気に注意しましょう。未感染の可能性が高いですが、一部にはピロリ菌の感染や感染の既往がある方が含まれます。一度は内視鏡検査などの画像検査を受けることが理想的です。 |

|---|---|

| B群 | 少し弱った胃粘膜です。胃潰瘍・十二指腸かいようなどに注意しましょう。胃がんのリスクもあります。内視鏡検査を受けましょう。ピロリ菌の除菌治療をお勧めします。 |

| C群 | 萎縮の進んだ弱った胃粘膜で胃がんになりやすいタイプと考えられます。ピロリ菌の除菌治療と定期的な内視鏡検査をお勧めします。 |

| D群 (C群) | 萎縮が非常に進んだ胃粘膜と考えられます。胃がんなどの病気になるリスクがあります。ピロリ菌感染診断をお勧めします。かならず専門医療機関で内視鏡検査などの診断を受けてご相談ください。 |

| E群 | ピロリ菌の除菌治療を受けた方は除菌判定の結果に関わらず、E群(除菌群)として定期的に内視鏡検査を受けましょう。 ※除菌により胃がんになるリスクは低くなりますが、決してゼロになるわけではありませんので、除菌後も内視鏡検査医による経過観察が必要です。 |

腹部超音波

腹部に超音波をあて、肝臓、腎臓、胆嚢、膵臓、脾臓等の病変の有無を調べる検査です。

表は横にスクロールします

【肝臓】

| 肝血管腫 | 血管から構成される肝臓の代表的な良性腫瘍です。ただし、徐々に大きくなることもあり、経過観察を受けてください。 |

|---|---|

| 脂肪肝 | 肝臓に脂肪が過剰に蓄積した状態です。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病と密接な関係があり、内臓脂肪型肥満や飲酒が原因であることが多いです。脂肪肝から肝硬変・肝細胞がんへ発展することがあり、脂肪肝がみられる人は生活改善が必要です。 |

| 肝腫瘍 | 肝臓の腫瘍には良性腫瘍から悪性腫瘍まで色々な腫瘍があります。良性か悪性かの鑑別のため、精密検査を受けてください。肝臓の悪性腫瘍には肝臓自体から発生した腫瘍(原発性腫瘍)と他の部位から転移してきた腫瘍(転移性腫瘍)があります。原発性腫瘍では肝臓がんが多くを占め、転移性腫瘍では、消化管、胆道、膵臓、子宮、卵巣等に発生した腫瘍からの転移が多くを占めます。 |

| 肝腫瘤 | 腫瘍の可能性の低い結節像(炎症後の瘢痕など)を肝臓に認めます。精密検査の必要はありませんが、経過観察を受けてください。 |

| 肝嚢胞 | 液体が貯留した袋状の病変です。単発あるいは多発し通常は無症状ですが、嚢胞が大きくなると腹部膨満感、圧迫感等の自覚症状が認められることもあります。 |

| 慢性肝障害 | 肝障害が継続的に起こっている、あるいは起こっていたことが考えられます。慢性肝障害の原因として、飲酒、脂肪肝、B型肝炎、C型肝炎、自己免疫性肝疾患などがあります。原因を明らかにすることと、現在どの程度まで進行しているのかなど精密検査を要します。 |

【腎臓】

| 腎腫瘍 | 腎臓の腫瘍には良性腫瘍から悪性腫瘍まで色々な腫瘍があります。良性か悪性かの鑑別のため、精密検査を受けてください。悪性腫瘍の代表的なものは腎細胞がんです。 |

|---|---|

| 腎腫瘤 | 腫瘍の可能性の低い結節像を腎臓に認めます。良性か悪性かの鑑別のために精密検査を受けてください。 |

| 腎石灰化 | 腎実質に、カルシウムが沈着した状態です。炎症性など様々な原因で石灰化がみられます。そのほとんどは良性所見であり、放置しても差し支えありません。 |

| 腎嚢胞 | 液体が貯留した袋状の病変です。単発あるいは多発し、加齢とともに発生頻度が増加します。良性病変で放置してもよいのですが、嚢胞が大きく、周辺臓器への圧迫症状や破裂の危険性がある場合や、水腎症をきたす場合(傍腎盂嚢胞)などは治療(外科的手術など)の適応となることがあります。 |

| 腎の変形 | 腎臓は左右に各1個ありますが、左右で大きさが違ったり、左右がつながっている(馬蹄腎)場合などがあります。特に心配はありません。 |

【胆嚢】

| 胆管拡張 | 肝外胆管(肝臓から十二指腸への胆汁の通り道)が8mm以上(胆嚢摘出後は11mm)に拡張した状態です。胆管結石や腫瘍が疑われる場合には精密検査が必要です。 |

|---|---|

| 項目2 | 濃縮胆汁や感染に伴う炎症性産生物のことですが、胆嚢がんなどの腫瘍と紛らわしい超音波像を示すため精密検査が必要です。 |

| 胆嚢腫瘍 | 胆嚢には良性の腫瘍(多くの胆嚢ポリープ)だけでなく、胆嚢がんなどの悪性の腫瘍ができることもあります。腹部超音波検査のみでは確定診断ができないことが多いので、早急に精密検査を受けてください。 |

| 胆嚢腫瘤 | 腫瘍の可能性の低い結節像(炎症後の瘢痕など)を胆嚢内に認めます。精密検査の必要はありませんが、経過観察を受けてください。 |

| 胆嚢腫大 | 胆嚢が腫れた状態です。一番多い原因は胆嚢の炎症で、症状がなくても経過観察をお勧めします。胆管結石や腫瘍などにより胆汁の流れが滞ったときにも認められ、この疑いがあれば精密検査が必要です。 |

| 胆嚢ポリープ | 胆嚢の内側にできる隆起です。人間ドック受診者の10%程度にみられると言われています。10mm未満でかつ良性であることを示す所見が認められる場合は問題ありません。 |

【胆嚢】

| 膵腫瘍 | 膵臓の腫瘍には良性から悪性まで色々な種類の腫瘍があります。代表的な悪性腫瘍である膵がんは、大きくなると周囲の血管などにも影響が出ますが、ごく初期には悪性の特徴を捉えることが難しいことが多いのです。膵腫瘍が見つかったら早急に精密検査を受けてください。 |

|---|---|

| 膵腫瘤 | 腫瘍の可能性の低い結節像(炎症後の瘢痕など)を脾臓内に認めます。精密検査の必要はありませんが、経過観察を受けてください。 |

【脾臓】

| 脾腫 | 超音波で脾の最大径が10cm以上の場合を脾腫としています。軽度の脾腫は病気ではありません。原因が感染症(肝炎、マラリア、結核など)、腫瘍(リンパ腫、白血病、骨髄線維症など)、貧血、蓄積症(アミロイドーシス、ヘモシデローシスなど),うっ血肝(肝硬変,バンチ症候群など)、膠原病など多岐にわたるため精密検査が必要な場合があります。 |

|---|---|

| 副脾 | 脾臓の近くに脾臓と同じ組織像をもつ1~2cm大の腫瘤のことを副脾と呼びます。病的意義はなく特に治療の必要性もありません。 |

| 腹部腫瘍 | 胸部に対し、腹部の腫瘍という意味です。正確には、腹腔内腫瘍、後腹膜腫瘍(副腎・尿管・大動脈・下大静脈・交感神経幹などの腫瘍)、骨盤内腫瘍(膀胱・前立腺・直腸・卵巣・子宮などの腫瘍)が含まれます。腫瘍臓器の特定と良・悪性の鑑別診断のため精密検査が必要です。 |

| 腹部大動脈瘤 | 心臓が血液を送り出す最も太い血管が大動脈で、その壁がもろくなり膨らんでこぶのように突出したり、風船のようになった状態を大動脈瘤といいます。原因の多くは高血圧と動脈硬化です。5cmまでの場合には経過観察、5cm以上になると精密検査の上、治療が必要です。 |

ドクターからのアドバイス脂肪肝が疑われる方へ

超音波画像検査での脂肪肝の診断と、血液検査での肝機能異常がみられる場合には、食活生を中心に生活習慣の見直しが必要です。特にアルコール性脂肪肝の場合は、節酒、禁酒に気を付けることが最も大切です。

改善のポイント

- 甘い物を摂ったり、間食の習慣をやめる

- 肥満の方は、まずダイエットを実践しましょう。無理のない程度に1ヵ月に1~2kg減を目標とするとよいでしょう

- 良質なたんぱく質、野菜をきちんと摂る

- 飲酒量を少なめにする、禁酒をする

- 日常生活の中で、なるべく積極的に動く

呼吸器検査の結果の見方

肺機能検査

肺の換気能力がどの程度あるかを調べます。呼吸器系の働きをみるために胸部X線と並んで大切な検査です。

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 肺活量 | ― | ― | できるだけ息を深く吸い込んで、思いっきり吐き出したときの息の量です。 |

| %肺活量 | 80%以上 | 80以上 | (肺活量÷予測肺活量)×100で算出されます。

各個人の性別・年齢・身長に基づいて計算した「肺活量の予測値」に対する肺活量の割合を示しています |

| 努力性肺活量 | ― | ― | 肺および呼吸の機能の指標で、一気に息を吐いた時の空気の量です。通常の肺活量とは、ゆっくりとではなく、一気に息を吐く点で区別されます。 |

| 1秒量 | ― | ― | 息を最大に吸い込んで最大に吐き出した最初の1秒間の空気量です。 |

| 1秒率 | 70%以上 | 70以上 | 1秒量が肺活量の何%になるかを示したものです。息を吐き出す瞬間の量の割合をみます。この率が低いときは、吸い込んだ息を早く吐き出すことのできない病気(肺気腫・喘息など)が疑われます。 |

| %1秒量 | 80%以上(かつ1秒率70%以上) | 80%以上(かつ1秒率70%以上) | (1秒量÷予測1秒量)×100で算出されます。 予測1秒量は年齢と性別と身長から割り出されます。 |

喀痰細胞診

胸部X線上で異常が見られないことがある肺門部肺がんの発見に有効です。

表は横にスクロールします

| クラス分類及び判定 | 当院判定区分 | ||

|---|---|---|---|

| ClassⅠ | 異常なし | ― | 正常範囲 |

| ClassⅡ | 変化あるが心配なし | 80以上 | 要経過観察 |

| ClassⅢa | 再検査(境界病変を疑う) | ― | 要精密検査 |

| ClassⅢb | 精密検査(境界病変を強く疑う) | ― | |

| ClassⅣ | 精密検査(悪性細胞を疑う) | 70以上 | |

| ClassⅤ | 精密検査(悪性細胞を強く疑う) | 80%以上(かつ1秒率70%以上) | |

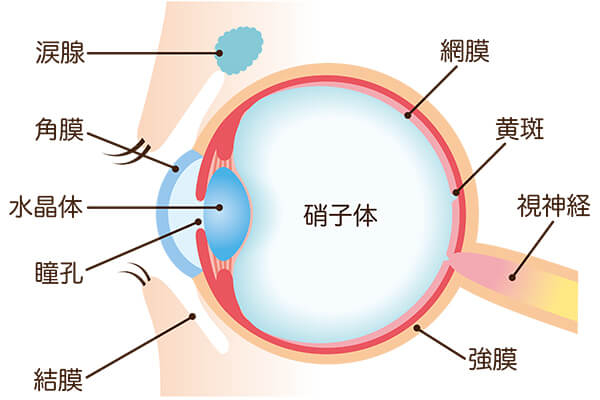

眼検査の結果の見方

眼底検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 眼底検査(右/左) | 所見なし | ― | 目の奥の網膜の血管の状態を眼底写真により観察し、動脈硬化、眼底出血などの有無を調べます。また、緑内障などの早期発見にも役立ちます。 |

主な所見·診断

表は横にスクロールします

| 白内障 | 眼球の中の水晶体が濁った状態になり、初期症状として「かすみ」「まぶしさ」「視力の低下」などがあります。様々な原因がありますが、加齢によるものが一般的です。「かすみ」や「視力の低下」などの症状が強い場合には、早めに眼科を受診してください。 |

|---|---|

| 視神経乳頭陥凹拡大/緑内障疑 | 眼底に出血を認める状態です。生理的なものもありますが、緑内障などによる視神経線維の消失を示す場合があり、視野検査などの精密検査や眼科専門医での定期的な経過観察が心要です。 |

| 緑内障 | 視神経が障害される進行性の病気です。自覚症状が出ないことが多く、眼底検査などで緑内障 を疑う所見を認めた場合は、視野検査などの精密検査や定期的な経過観察が必要です。 |

| 眼底出血 | 眼底に出血を認めます。眼球内の血管閉塞や血管瘤、全身疾患に伴う高血圧網膜症、糖尿病網 膜症でも起こります精密検査や定期的な経過観察が必要です。 |

| 眼底白斑 | 眼底に白斑を認めます種類、原因は様々で、高血圧網膜症、糖尿病網膜症などでも認めます。 精密検査や定期的な経過観察が必要です。 |

| ドルーゼン | 眼底に白斑を認めます。主に加齢に伴う代謝産物の蓄積です。定期的な眼底検査または精密検 査が必要な場合もあります。 |

| 網膜血管硬化性変化/高血圧性変化 | 網膜血管の硬化性変化または高血圧性変化を認めます。加齢により眼底の動脈全体が細くなっ たり部分的に硬くなったりしますが、網膜血管の硬化性変化は全身の血管の硬化を推定する助 けになります。定期的な経過観察が必要です。 |

| 糖尿病性網膜症 | 眼底出血、眼底白斑を認める状態です。糖尿病による3大合併症の1つです。厳格な血糖値コント ロールと定期的な眼科治療が必要です。 |

| 黄斑部異常/黄斑変性 | ものを見るのに最も大切な部位である黄斑(網膜の中心部)に萎縮、出血、沈着物、浮腫などを 含む異常を認めます。加齢による変性が大部分ですが、精密検査または経過観察が必要な場合もあります。 |

| 網脈絡膜変化 | 網膜、網膜色素上皮、脈絡膜に萎縮、瘢痕、線条、色調変化などの変化を認めます。近視によるものもありますが、定期的な眼底検査、精密検査が必要です。 |

| 網膜色素変性症 | 網膜に異常をきたす遺伝性、進行性の病気です。原因となる遺伝子異常はいくつかの種類があり、眼科専門医による診察、精密検査が必要です。 |

| 網膜前膜 | 網膜の前に線維性の膜ができる加齢性変化の一種がです。軽症から重症まであり、重症の場合には視力低下や視野のゆがみが出現し手術の適応になることもありますが、大多数の方は定期的な経過観察で十分です。 |

| 星状硝子体 | 硝子体の中にカルシウムなどが沈着する加齢性変化の一種です。原因は特定されていませんが、生活習慣病との関連が疑われています。内科疾患の治療とともに経過観察が必要な場合もあります。 |

眼圧検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 眼圧検査(右/左) | 20 mmHg以下 | 9~20mmHg以下 | 眼球内の圧を測定します。眼圧が高くなる代表的疾患、緑内障の診断に使います。(レーシック術後の方は5~7mmHgほど基準が下がることがあります。詳細については手術を受けた医療機関にご相談ください) |

各院の診療時間・アクセスは

下記よりご確認ください。