健康診断結果表の見方

一般的な健診

目次

一般的な検査の結果の見方

身体検査

身長と体重を測定し、やせ過ぎ、太り過ぎを調べています。

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値(東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 体重(標準体重) | ― | ― | (身長m)×(身長m)×22で算出されます。 [22]はBMIの標準値です。 |

| BMI | 18.5〜24.9 | 18.5〜24.9 | 肥満度を表す指標で、 (体重kg)÷(身長m)÷(身長m)で算出されます。 ※BMIはBody Mass Indexの頭文字で国際的に使用されている指標です。 日本人はこの値が[22]のときに最も病気になりにくいと言われています。 |

| 体脂肪率 | 男17%〜23% 女20%〜27% | 男25以下 女30以下 | 体重に占めるおおよその脂肪の割合を表します。 |

| 腹囲 | 男85未満 女90未満 | 男85未満 女90未満 | ― |

| 肥満度 | ±10% | ― | (体重kg-標準体重kg)÷(標準体重kg)×100で算出されます。 やせ過ぎ :-20%以下 やせ気味 :-10~-20% 正常 :±10 太り気味 :+10~+20% 太り過ぎ :+20%以上 |

ドクターからのアドバイス太り過ぎの方へ

肥満は生活習慣病の温床といわれており、特に注意が必要なのが内臓に脂肪がたまる内臓脂肪型肥満で、循環器系疾患の発症と深い関わりがあります。肥満気味の方は、食生活の見直しと適度な運動を行い、まずはBMI25未満を目標に減量を目指しましょう。 またBMI35以上の方は専門外来の受診をお勧め致します。 当院では生活習慣病外来を設けておりますので、お気軽にご相談ください。改善のポイント

- 1日3食をきちんと食べる

- よく噛み、ゆっくり食べる

- 野菜を多めにとり、肉や油脂は控えめにする

- 筋肉を増やし、基礎代謝量を維持する

- 1日あたり一万歩を目標に歩く

- ストレスを早めに解消する

血圧検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値(東振協) | この検査でわかること | |

|---|---|---|---|---|

| 血圧1回目 | 収縮期(最高) | 129mmHg以下 | 129mmHg以下 | 心臓が血液を送り出すときに血管に加わる圧力を測ります。収縮期血圧は心臓が最も収縮したときの血圧で、拡張期血圧は心臓が最も拡がったときの血圧です。末梢の血管が収縮すると血圧は高くなり、血管が拡張すると低くなります。血圧は1日の中でも変動しますので、1~2回の測定だけで高血圧と決めるのは不適当です。間を置いて繰り返し測定してから判断する必要があります。また高血圧は動脈硬化を促進させるので注意が必要です |

| 拡張期(最低) | 84mmHg以下 | 84mmHg以下 | ||

| 脈拍 | 45〜85回/分 | ― | ― |

ドクターからのアドバイス血圧が高めの方へ

高血圧を放置しておくと、心臓や血管への負担が大きくなり、心臓病、脳卒中などの重篤な病気につながる危険性が高くなってしまいます。血圧で基準値より高めの数値が出た方は、毎日の生活習慣を見直すことで血圧コントロールが可能ですので、下記を心がけて生活してみましょう。改善のポイント

- 定期的に体重を測り、適正体重を維持する

- 日常生活の中で、体を動かす機会を増やす

- 喫煙している方は、禁煙をする

- 塩辛い食事は極力減らし、薄味の食事に慣れる

- 家庭で血圧を測る習慣を持つ

- ストレスは早めに解消して、溜め込まない

視力検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値(東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 裸眼(右/左) | 1.0以上 | 1.0以上 | 裸眼もしくは矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ使用)の測定値となります。 5mの距離の設定で測定した視力です。 |

| 矯正(右/左) | 1.0以上 | 1.0以上 |

聴力検査

日常会話に支障がないかや、1000Hz(人の話し声)・4000Hz(電話のベル)程度の音が聞こえるかどうかを調べます。

聴取可能であれば「所見なし」、不可であれば「所見あり」となります。

一般的には加齢に伴い高い音は聞こえにくくなってきます。日常生活に支障を感じるようなら耳鼻科医の診察を受けることをお勧めします。

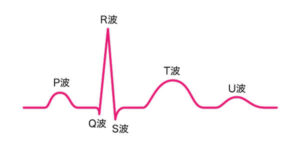

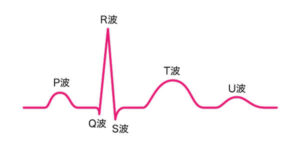

心電図検査

心臓の収縮・拡張のときに起きる微弱な電流の変化を波形のグラフで記録し、心臓の動きを検査します。

心臓の筋肉の異常、不整脈などを調べます。健康な方でも性別、年齢、体格によって所見が付くことがありますが、自覚症状(めまい、動悸、胸痛)がある場合は、精査をします。(専門医を受診された方は、専門医の指示に従ってください。)

主な所見·診断

表は横にスクロールします

| RSR’パターン | 右脚の電気の流れがわずかに障害されている場合に認めます。いわゆる異常心電図波形として指摘されますが、正常者でも認めることがあり問題ありません。 |

|---|---|

| Ⅰ度房室ブロック | 何らかの原因で心房-心室間の電気の流れに時間がかかっているが心室へ刺激は伝わっている状態です。ブロックの程度が悪化しなければ問題ありません。しかし新しく生じた場合や極端な伝導時間の延長そして自覚症状がある場合などには注意が必要です。 |

| 右胸心 心室性期外収縮 | 通常左側にある心臓が右側にあり、左右対称に入れ替わっている状態です。左胸部につける導子を右胸部に付け替えて心電図記録を行います。 |

| ST上昇 | 心電図波形のうちで、ST部分が通常より上がった状態です。心筋梗塞、心筋炎、ブルガダ症候群などでみられますが、心臓に病気がなくても現れることがあります。 |

| 冠状静脈洞調律 | 心臓のリズムを作る場所が洞結節以外の心房(冠静脈洞や左心房など)にある場合をいいます。健康な人でもみられることがあります。 |

| 完全右脚ブロック | 右脚の電気の流れがブロックされた状態です。基礎疾患のない右脚ブロックは問題のないことが多く、電気の流れは左脚を通って伝わりますので右心の収縮には影響はありません。定期的に心電図検査を受けるようにしてください。狭心症、高血圧性心疾患などを合併し指摘された場合には原疾患に対する治療が行われます。 |

| 完全左脚ブロック | 心臓の中で刺激が正常に伝わらないために起こる不整脈の一種です。伝導の遅れや途絶の程度によりⅠ度からⅢ度まで分類されます。 |

| 完全房室ブロック | 心房-心室間の電気の流れが完全に途絶えている状態です。心房と心室が独立して電気刺激が発生しています。まれに無症状の場合もありますが、失神や突然死の原因となり非常に危険な状態です。早急に医療機関を受診し十分な精密検査を受けてください。緊急ペースメーカーなどの治療が必要となる場合があります。 |

| 軸偏位 | 心臓の筋肉が働く時に流れる電流の方向のことを平均電気軸といいます。この軸が通常より右側(時計回転方向)に傾いていることを右軸偏位、左側(反時計回転方向)に傾いていることを左軸偏位といいますが、軸偏位だけでは病気ではなく、特に問題ありません。 |

| 上室性期外収縮 | 洞結節より早く別の場所で心臓の拍動が指令される場合を期外収縮といい、心房や房室接合部(上室)で発生した場合、上室性期外収縮となります。緊張、興奮、ストレスなどで起こることもあります。動悸を感じたり、頻繁に起きる場合は薬物で治療することもあります。 |

| 上室頻拍 | 心臓の上室(心房や房室接合部)に余分な電気経路ができていて、その回路を使って伝導の空回りが急に起きるものをいいます。頻脈になりますが、洞性頻脈と違って突発的に起きることが多く、薬物やカテーテルアブレーションなどの治療を要することもあります。 |

| 心室細動 | 心室の筋肉がバラバラに興奮し心臓がけいれんしている状態をいいます。心臓から送り出される血液はほとんどなくなり短い時間で意識を失います。治療が遅れると、心臓が停止してしまう危険な状態です。 |

| 心室性期外収縮 | 本来、心臓の収縮が指令されない心室から、通常のリズムよりも早く発生した状態をいいます。健康な人では興奮、喫煙、過労などでみられます。心臓疾患の方でみられた場合、危険な不整脈に移行する可能性を検査する必要があります。 |

| 心房細動 | 心房内で洞結節とは異なる無秩序な電気信号が発生し、その興奮が不規則に心室に伝わる状態です。心房の中で血流が滞り血栓を作ることがあるため、脳梗塞の予防も含めた治療が必要です。 |

| 心房粗動 | 心房が1分間に240回以上で規則的に収縮する状態です。心室へ伝わる数が多く頻脈となっている場合や心房の中に血栓ができて脳梗塞を起こす危険があるため、治療が必要です。 |

| 高いT波 | 通常はなだらかな山型をしているT波の高さが通常より高く尖鋭化することをいいます。高カリウム血症(腎不全など)や心筋梗塞の発症直後、僧帽弁狭窄症などでみられます。健常な若者でもみられることがあります。 |

| WPW症候群 | 心房-心室間の電気が伝わる正常なルート以外に副伝導ルート(ケント束)が存在するため心房心室伝導時間が短縮します。異常な伝導による頻拍発作がなく自覚症状もなければ問題ありません。頻拍発作の回数が多く日常生活に制限が生じる場合や失神などの重い症状を認める場合には医療機関を受診し精密検査を受けてください。 |

| 洞徐脈 | 心電図波形は正常ですが、心拍数が少ないものをいいます。心臓に拍動を指令する部位(洞結節)の異常や甲状腺機能低下症のほか、健康な人でもスポーツをよく行っている人にみられます。 |

| 洞性不整脈 | 心臓の拍動のリズムは正常ですが、興奮の間隔が不整となる状態をいいます。健康な人でもよくみられ、吸気時に心拍数が増加し、呼気時に心拍数が減少する呼吸性不整脈の一種です。 |

| 洞頻脈 | 心電図波形は正常ですが、心拍数が1分間に101回以上のものをいいます。発熱、心不全、甲状腺機能亢進症などのほかに、健康な人でも不安・興奮・緊張などのストレス、アルコール摂取や運動で起こしやすくなります。 |

| Ⅱ度房室ブロック | 心房からの刺激が心室へ伝わったり伝わらなかったりする状態です。心房心室伝導時間が徐々に延長し心室への刺激がなくなるウェンケバッハ型はあまり問題ありませんが、症状がある場合には精密検査が必要です。突然心室への伝導がなくなり心室の収縮が止まるモビッツⅡ型は心臓の病気を合併することが多く十分な精密検査が必要です。 |

| 不完全右脚ブロック | 右脚の電気の流れがわずかに障害されていますが、伝導時間は正常範囲内に保たれており問題のない状態です。いわゆる異常心電図波形として指摘されますが、RSR’パターンと同様に正常者でも認めることがあり問題ありません。 |

胸部X線検査

胸部X-P(X線)で、肺・気管支の状態や心臓・大動脈などの形に異常がないか、また、脊柱や肋骨に異常がないかを調べます。

主な所見·診断

表は横にスクロールします

| 右胸心 | 本来は胸部の左側にある心臓が右側にあります。生まれつきの異常によるものです。 |

|---|---|

| 横隔膜の挙上 | 横隔膜が上にあがっている状態です。横隔膜神経の麻痺、横隔膜弛緩症、肝腫大、横隔膜ヘルニアなどでみられます。 |

| 気胸 | 肺胞という袋状の組織が融合した大きな袋が破れる病気です。 |

| 胸水 | 胸部に通常存在しない水がたまった状態です。心不全、腎不全、胸膜炎などの場合にみられます。 |

| 胸膜肥厚 | 肺を包む胸膜が厚くなった状態です。過去の胸膜炎、肺感染症などが考えられます。 |

| 結節影 | 胸部X線画像に映った直径3cm以下の類円形の陰影をいいます。原発性肺がんや大腸がん、腎がんなど他の部位からの転移、結核、肺真菌症、非結核性抗酸菌症、陳旧化した肺炎、良性腫瘍などにみられます。 |

| 索状影 | 太さが2~3㎜のやや太い陰影を索状影といいます。肺感染症が治った痕跡などとして現れます。 |

| 心陰影の拡大 | 心臓の陰影の横幅が胸の横幅の50%よりも大きくなっています。肥満、心不全、心臓弁膜症などの場合にみられます。 |

| ステント留置 | 気管・気管支や食道、血管などの狭窄解除などの治療目的で、金属などで作製した拡張装置を病変部に留置します。気管支ステント留置、冠動脈ステント留置、食道ステント留置などがあります。 |

| 脊柱側弯 | 背骨が左右どちらかに弯曲していることをいいます。 |

| 石灰化影 | 肺結核などが治ったあとに石灰化が沈着して白く映る陰影です。肺過誤腫などにも石灰化影をみることがあります。 |

| 線状影 | 太さが1~2mmの細い線状の陰影をいいます。葉間胸膜の肥厚や心不全でのリンパ管の拡張などで現れます。 |

| 大動脈の石灰化影 | 大動脈にカルシウムが沈着しています。動脈硬化などの場合にみられます。 |

| 大動脈の蛇行 | 大動脈が弯曲して走行しています。動脈硬化などの場合にみられます。 |

| 内臓逆位 | 内臓がすべて左右逆に配置されている状態です。胸部でいえば肺や心臓、大動脈が本来ある位置と逆になっている状態です。生まれつきの異常によるものです。 |

| 嚢胞影 | 肺胞の壁の破壊や拡張によって、隣接する肺胞と融合した大きな袋になったもので、一般には直径1cm以上のものをいいます。これが破れると自然気胸という病気が起こります。 |

| 網状影 | 直径数mm前後の網の目状にみえる陰影が広範囲に拡がってみえるようになった状態です。肺線維症(間質性肺炎)、サルコイドーシスなどにみられます。 |

| 粒状影 | 直径数mm以下の顆粒状の陰影でびまん性に広い範囲にみられることの多い陰影です。粟粒結核、肺真菌症、びまん性汎細気管支炎などにみられます。 |

| 漏斗胸 | 胸の全面中央にある胸骨が内側に陥凹していることをいいます。 |

| 肋骨の奇形・変形 | 肋骨の形態異常や変形を指しますが、おそらく病気というよりは生まれつきの個人差によるものととらえて良いと思います。 |

尿検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| PH | 5.0~7.5 | 5.0~7.5 | ― |

| 蛋白 | (-) | (-) | 尿中に蛋白が含まれているかどうかを調べます。陽性(+)の場合 腎臓障害が疑われますが、発熱や疲労などで一時的に陽性になることもあります。 |

| 潜血 | (-) | (-) | 尿中に血液が含まれているかを調べます。尿中に血液が含まれていると、腎臓、尿管、膀胱、尿道などに何らかの異常がある可能性があります。 |

| 比重 | 1.005~1.030 | 1.005~1.030 | 尿中の成分や体内の水分量に影響を受けます。水分のとり方や発汗によっても値が変わります。尿崩症、腎機能不全などで低くなり、糖尿病、ネフローゼ症候群などで高くなります。 |

| ウロビリノーゲン | (±) | ― | ビリルビン(胆汁色素)が分解されてできるものです。健康な方でも一部尿中にでますが、肝臓や、胆嚢に異常があると、尿中に多くでてきます。 |

| 沈渣 | 赤血球― 白血球― 上皮細胞― 硝子円柱― その他1― その他2― その他3― |

― | 尿を遠心分離して、成分を顕微鏡で調べる検査です。腎疾患や膀胱疾患について診断します。 |

便検査

表は横にスクロールします

| 検査項目 | 基準値 | 基準値 (東振協) | この検査でわかること |

|---|---|---|---|

| 1回目 2回目 | (―) | (―) | 下部消化管出血の有無を調べます。大腸がんを診断する検査のひとつとして行われます。 |

各院の診療時間・アクセスは

下記よりご確認ください。